幸せな香りを通して、人々の心に、そして国際協力の一翼に

2024.08.21| 国内起業

群馬県みなかみ町。豊かな自然の中で、山の手入れから始まり、間引いた木材の枝葉を原料として蒸留から販売まで一貫して行うアロマブランドLiccaを立ち上げた長壁夫妻。柔らかくしなやかで、たくましいけれど繊細なその香りは、つくり手の誠実さを感じさせる。自然を利用するというのではなく、自然の流れの中に入り込み、そこで役割を果たしていこうとする自然への敬意とでも言えばいいだろうか。

夫妻それぞれがJICA海外協力隊での経験があったからこそ、「香り」と共に今ここに辿り着いたという。この地で香りをつくり、自然と向き合う2人のここまでの道のり、そして未来を聞いた。

「ここは、四季の移り変わりが本当に肉眼で見て分かるんですよ。目の前はもう春で、桜が咲いているけれど、遠くの山はまだ雪山が残っていて、それがどんどん緑に変わっていく。そんなことを実感できるのは本当に自然が豊かだからなんだなと感じますね」

アロマブランドLiccaをみなかみ町で立ち上げて5年目。この地を選んで本当に良かったと2人は口を揃えて言う。

「毎日、人の優しさや温かさに触れています。地域の方々がいろいろなことですごく助けてくれていて、“野菜が採れたからあげるよ”とか、“自分たちはアロマをそんなによく分からないけれど、木を使って何かしたいんだったら、林業やってる人を紹介してあげるよ”って。夜19時くらいまで蒸留の仕事をしていたら、隣の家のお母さんがご飯を作ってくださったり。こんな優しい地域があるのか!と思うほど、移住して人の優しさに驚く場面がたくさんあるので、そこもみなかみ町の魅力だと思います」

関西出身の総一郎さんと早也花さんにとって、群馬県という縁もゆかりもない土地で、一から始めた「香り」の事業。きっかけは早也花さんのJICA海外協力隊中に自身が救われた「香り」、そして国際協力に繋がる仕事を考えていた総一郎さんの思い、それぞれが思い描いていた未来が重なり合ってLiccaは生まれた。

東ティモールとラオス、それぞれのJICA海外協力隊時代

始まりは2015年2次隊でコミュニティ開発隊員として東ティモールに赴任し、保険医療系の活動に従事することとなった総一郎さん。

「大学を卒業後、製薬会社に就職して5年間は営業職をやっていました。大阪と高知で働いた後、今後のキャリアを考えた時に、大学卒業の時点で、将来国際協力の分野で開発コンサルタントとして働きたいという思いがあったので、現地での実地経験を積むためにJICA海外協力隊に参加したいと思ったんです。

実際に東ティモールに赴任することになり、自分が描いてた目標の段階の次に進めたというところで、出発前は嬉しさがありましたね。自分が5年間、社会人をやってきた中で現地でもどれくらいできるのか、その応用が効くのかを考えていました」

「保健局のヘルスプロモーション課に配属されていたので、現地で必要とされている栄養問題や、人々の栄養状態を良くするために、バランスのいい食事を子供の頃から摂ろうという保健の啓蒙活動を現地の人と一緒にやっていたんですよね。

でも、最終的に彼らが自分たちで予算を取って活動し始めて、“こういうことやったぜ!もう総一郎は必要ないね(笑)”と笑いながら写真を見せてくれた時に、ちょっと寂しさもありましたけれど、いいと思ったものを彼らが自分たちでやっていける環境をそこに作れたことは本当に良かったな、と思いながら任期を終えることができました」

達成感はありつつも、活動をしながら現地の現状を観察している中で、ずっと気になっていることがあった。

「僕が働いていた保健局は東ティモールの首都で、大きな町だったので仕事が比較的たくさんあるところで、大学を卒業して保健センターを手伝っている現地のボランティアの子がたくさんいました。彼らは地元には仕事がないからここに残っている。 もし仕事があれば、自分の故郷や家族の近くで生活しながら仕事がしたいと言っていました。

この国は、家族や隣人を何よりも大切にする文化があるのに、家族と一緒にいたくても仕事のために仕方なく首都に出るというポジティブではない理由がある。だから、もし地元できちんと仕事があって、収入を得ることができたら、家族や大事な人と一緒に生活できるし、多分人生の選択肢は結構変わるんじゃないかな、と考えることが多かったです」

一方、早也花さんも同じ頃にJICA海外協力隊2次隊青少年活動としてラオスの地で葛藤を抱えながら日々の任務に向き合っていた。

「小学生の頃から国際協力に興味があって、自分が国際協力の分野で何ができるのかをずっと考えていました。大学院では国際組織に関わる勉強をしたり、取得していたピアノの指導資格や教員免許などを海外で役立てることができるのか、実際に開発途上国で自分は何ができるのかを現地の人々と一緒に考えてみたいと思い、JICA海外協力隊に参加しました。

実際、音楽の分野でラオスの児童館で勤務することになり、ピアノを教えるぞと思って、ピアノの楽譜を用意したりピアノの楽しさを自分なりに派遣前に考えながら任地に行ったんです。でも、行ってみたらピアノがなかった。

じゃあ自分は音楽で子どもたちと一緒にしたかったことって何だったんだろうとか、ピアノがない中で先生たちや子どもたちと何ができるのか、すごく話し合いました。

子どもたちが何に興味があって、どういう価値観で、どんなものの見え方をしているのか、すごく気になっていました。そこに自分の知識をもって指導する資格があるのかとても悩み、眠れない日もありました」

ここで求められていることは何だったんだろう、子どもたちにとって何をしてあげたらいいんだろうと、考え続けていたある日、子どもたちとのふとした光景が彼女の心を動かすこととなる。

「ある日、朝8時から出勤したのですが、先生たちが来なくて。子どもたちと先生が来るまで児童館のある公園でお散歩していたんです。公園といっても、日本のように遊具があるわけではなくて、木々の中にベンチがちょっとある感じのところだったので、それって子どもにとって何が楽しいんだろうと思っていたんです。

でも男の子が木に登ってプルメリアのお花をとって、女の子や私の髪にさしてくれる姿を見て、遊具がないとか、何かがないと遊べないと大人が思っていても、子どもって実はそこにあるものを柔軟な発想で花飾りにしたり首飾りにしたりと、自由に遊ぶことができるんだって。それを感じた時に、自分は音楽だからとか、日本人だからではなくて、ラオスのセコンという街にあるものを使って、何をすればいいのか考えればいいんだと」

本当にシンプルに、子どもたちの自由に遊んでいる姿が彼女のもやもやとしていた悩みを吹き飛ばしてくれたと言う。

Liccaの原点

「正直、ここで何かを成し遂げたという実感はないのですが、ラオスはJICA海外協力隊が最初に派遣された国でもあるので、ラオスの人々の思い出の中に日本のことが1つでも残っていれば嬉しいなと思いました。

ラオスで、ラオスの人々や子どもたちと話しをしなかったら、彼らが何を大切に生活しているのかを知らなかったし、きっと自分の見てきた世界だけが正解だと思っているかもしれません。その価値観を1回がらりと変えてくれた。

自分の常識を “ 本当にそれって常識なのか?正解って何なのか?” そう問い直してくれるきっかけになりました。そうでもないと、“香り”が人を救う、なんて思わなかったと思いますし、その香りで人の豊かさに貢献できると強く思えなかった。だからこそラオスに行って、子供たちから 学ばせてもらったことが、Liccaの原点となっています」

そこには、ラオスで香りに救われたという早也花さんの実体験があった。

「ラオスにいる時に悩んで眠れなくなったり、気分転換したくてもどこへ行っても日本人という自分の存在がみんなに見られている環境にストレスを感じてしまっている時がありました。知らぬ間に頑張ろうとして呼吸が止まっていたな、呼吸が浅くなっていたなと気が付く瞬間に、香りが日常にあるだけで呼吸が深まる感覚があったんです。

香りは目に見えないし、なくても生活はできるもの。でも香りがあるとちょっと気持ちよく寝られたり、ちょっと仕事がはかどったり、豊かな日常の架け橋になれるもの。それは、自分が香りに救われたこともあるし、何か特別なものを用意しなくても、今そこにあるラオスの自然の恵みからもらえるものなんだと気が付きました。

だからこそ子どもたちに、そういう自然のものを使った表現活動とか情操教育活動をしたいなと思ったのがきっかけで、香りと香りの源になる植物の勉強をしたいと思ったんですよね」

そうして帰国した早也花さんは、アロマセラピーのインストラクター資格を1年かけて働きながら取得し、その資格をもって自然派化粧品ブランドの会社へと就職する。

総一郎さんの言葉に背中を押されて

2018年、JICA海外協力隊の関西メンバーで集まった、総一郎さんのタイの大学院への送別会がきっかけで仲良くなった2人。

「私が、彼に“今化粧品会社で働いてるけれどゆくゆくはラオスに戻りたい、ラオスの自然という魅力的な資源を大切にしてもらいたいと思うから、自分が日本で勉強した化粧品や蒸留アロマの知識で現地の活動をやっていきたい”と話したんです。そしたら“いつかやるって言っているけど、いつやるの?やりたいと思ってるんだったら今やればいい”と言われて、それがきっかけで半年後に会社を辞めました(笑)」

早也花さんが会社をやめると同時に、総一郎さんもまたこの「香り」の事業がいずれ国際協力へとつながることを見据え、彼女と共に香りの事業を始めるためにタイの大学院を中退し、帰国する。そうして2人で蒸留の勉強や日本各地を回りながら蒸留に適した場所を探しながら、2020年にこのみなかみ町へと移住を決めることとなる。

そばに寄り添い、半歩先へ背中を押す香り、Licca

Liccaの名前の由来は、「香り立つ=立香」という日本語とスウェーデン語で幸せを意味する「リッカ(LYCKA)」という言葉から付けたと言う。

「私たちの作る香りは、ふわっと人のそばに寄り添って香り立つような、優しく、でもちょっと強く。そして半歩でも誰かの背中を押して前を向くことができるような香りでありたいと思っています。私たちが届ける香りで、少しでも幸せな気持ちを感じられるような、幸せの循環を生み出していきたいという想いで付けました。

人それぞれ個性や価値観、そして記憶も違うから、その1つの香りを取っても思い出されることがたくさんあるはずです。例えばヒノキの香りを、甘く感じる人もいればスパイシーに感じる人もいる。だからこそ面白いですよね。もっと自由な感性で香りを楽しんでほしいと思っています」

Liccaの香りには北欧の言葉が付いており、名前からどんな香りなんだろうと逆に想像を膨らませてもらいたいという想いもあるそう。もちろん香りにはアロマの効果や効能はあるけれど、それを超えて自由な発想で香りの豊かさを楽しんでほしい。香りがもらたすものの面白さに彼ら自身もワクワクしている。

Liccaの今ここ、そして見つめる先

Liccaは香り専門のライフスタイルブランドとして、山の手入れから蒸留、そして香りを調合して商品化し、販売(オンラインと直営店)するまでを一貫してすべて2人で行っている。けれども、ここでとどまることなく、彼らは世界を見据えて更なる挑戦を始めている。

「僕らのJICA海外協力隊というバックグラウンドの中で感じてきたことが、この事業の根幹にあるので、いずれはこのLiccaの事業を通して国際協力に少しでも関わることができればいいなと思っていました。そして、今年の夏からは実際にフィリピンで、山林資源を使っているコミュニティの人々に参加してもらい、とれたオイルをフィリピン国内や日本で僕たちの販売網を使って販売することで、少しでも収入の糧にしてもらえるようなプロジェクトを現地の大学と一緒に進めていく予定をしています。

香りを直接、国際協力に結びつけることは、イメージとしてわかないかもしれません。でも仕事の選択肢を増やすことが、東ティモールで見てきたように、家族と一緒に住みたいけれど仕事がないから移動しないといけない現状をなくすことができるかもしれない。

香りを通して、収入の糧や生活の糧ができれば、家族や好きな人と離れずにその場所で暮らし続けることができると思うんです。一見、国際協力と結びつきにくい“香り”を通してその未来が実現できれば、面白いんじゃないかなと思っています」

総一郎さんが東ティモールで感じていた家族と離れて暮らさなければならない人々の暮らしをLiccaが変えていく未来が少しずつ見えてきている。一方の早也花さんも、ラオスで考えていた香りを通して子どもたちの教育活動をしてみたいという夢。そのプロジェクトは実際にすでに動き始めている。

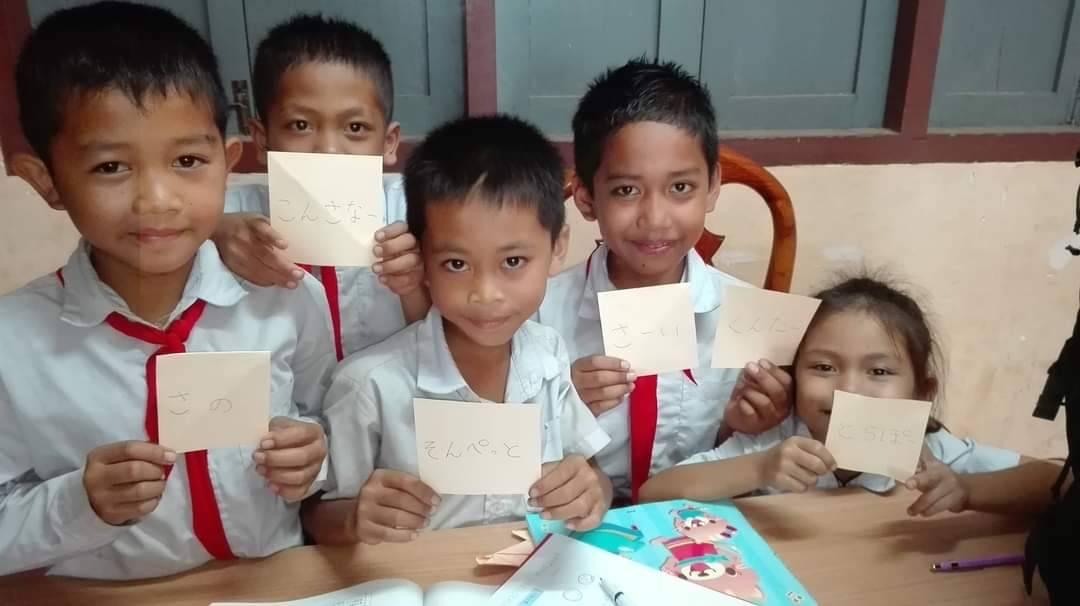

「小学校の先生たちからの要望も伺いながら、香りを使った教育活動を総合的な学習の1つとして取り入れてもらっています。私たちは、山の手入れをしながら香りを蒸留して製造販売までしているので、自伐型林業のグループで一緒にやらせてもらっているメンバーに協力いただきながら、子どもたちと一緒に山に入って “なぜ木は間引く作業が必要なのか?“を知ってもらったりどのように蒸留するか、そして実際に香りを感じてもらって、その香りを使った先に子どもたちがどういう言葉でその香りを表現していくのか、そして自分たちの記憶や小学校で過ごした6年間の記憶を香りの中に連動しながら落とし込んでいく作業をやってみる、といった教育活動も行っています」

二人三脚で着実に、自分たちが思い描いていた夢を形にしていく。そんな2人に今この事業を行っていて率直に楽しいか、それとも結構しんどいかを聞いてみた。すると口を揃えて「面白い。ワクワクしている。この仕事が好きなんだと思う」と楽しそうに笑って答えた。

みなかみ町の地にしっかりと根を下ろしながら、香りへの情熱と努力を惜しまず、そして国際協力への未来を見据えて世界を意識し続ける。2人は共に暮らす「家族」であり、香りの奥深さを探求しながら、幸せな世界の実現に挑戦する「同志」なのだろう。

そんな長壁夫妻が想いを込めてつくり出す香りだからこそきっと、Liccaの香りは私たちの背中をそっと押してくれるような優しくてたくましい気配をまとっているのだと思った。

Text:Tomomi Sato